(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:2021年2月9日,南京大學地理與海洋科學學院孫雪峰、複旦大學生命科學學院李輝等在《美國科學院院報》(PNAS)發表題為“古DNA和多種測年方式證實現代人晚到達中國南方(Ancient DNA and multimethod dating confirm the late arrival of anatomically modern humans in southern China)”的論文,提出現代人抵達中國南方的時間不早於距今5萬年前,否定以往認為的現代人在距今8-12萬年前已在東亞大陸出現的觀點。文章證據之一是:孫雪峰等2019年在湖南省道縣福岩洞發現了兩枚“人類牙齒”。通過對這兩枚“人類牙齒”進行古DNA分析和加速器質譜14C年代測定,構建了人群關係的係統演化樹,得出“道縣人類的DNA位於現代歐亞人類譜係範圍,與現代藏緬人群可能具有遺傳上的聯係,他們根本就不是十多萬年以前的人類,距今僅有9000多年的曆史”的結論。

發現福岩洞地點並承擔發掘及相關專業研究的團隊成員(以下簡稱“福岩洞研究團隊”)認真研讀了這篇論文並核對了相關數據,發現該研究在年代樣品采集的可靠性、“人類牙齒”來源及分類鑒定、古DNA提取與分析、14C年代測定等多方麵都存在問題。其中最嚴重的問題是,文中所提及的在福岩洞發現的兩枚“人類牙齒”鑒定錯誤,其中一枚是鹿的門齒,孫雪峰、李輝等在這枚鹿牙齒中提取出“人類”線粒體DNA。這些問題的存在使得該項研究的結果完全不可信。為此,福岩洞研究團隊對孫雪峰、李輝等人的研究及論文撰寫了質疑評論,列舉了該文存在的主要問題。英國牛津大學14C加速器中心主任(Director, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit) Tom Higham與德國馬普學會人類曆史科學研究所 (Max Planck Institute for the Science of Human History) 14C年代測定專家Katerina Douka也聯名給PNAS寫信對孫雪峰等人的文章中14C年代研究提出質疑。5月25日,PNAS發表了上述質疑評論,同時刊登了孫雪峰等人的回複。福岩洞研究團隊的相關質疑和評論如下:

1. “人類牙齒”來源不清、鑒定錯誤

孫雪峰等在文章中表述2019年其在福岩洞發現兩枚“人類牙齒”,分別編號為FY-1HT和FY-2HT(但在文章不同地方孫雪峰等又將這兩枚牙齒分別編號為FY-HT-1、FY1以及FY-HT2、FY-HT-2、FY2)。但這篇論文的作者中沒有任何一人參加過我們團隊2010-2013年福岩洞的發掘工作,也沒有谘詢過我們團隊從事專業研究的成員。文章除提供了一張一人手持一枚似乎為“牙齒”的低分辨率照片外,未提供發現“人類牙齒”具體位置的準確信息,卻認定這兩枚“人類牙齒”與我們團隊在福岩洞發現的47枚人類牙齒來自相同地層層位。

在文章中,孫雪峰等對其發現的兩枚“人類牙齒”未提供任何最基本的牙齒形態鑒定信息,比如,這兩枚“人類牙齒”是上頜牙齒還是下頜牙齒、牙齒類別(門齒、犬齒、前臼齒、臼齒)、左側還是右側、牙齒形態、牙齒尺寸等;也未對這兩枚牙齒與相關古人類及現代人進行對比分析;更沒有指出與我們團隊在福岩洞發現的哪一類、具體哪一件人類牙齒標本做過對比。以這種缺乏最基本的化石形態鑒定與研究規範,未提供任何牙齒鑒定和形態分析數據的方式,孫雪峰等卻能得出其發現的兩枚“人類牙齒”明顯屬於解剖學意義上的現代人,處於我們團隊此前發現的47枚人類牙齒大小和形態變異範圍內的結論(文章第四頁:The human teeth, which are clearly AMH and fit metrically and morphologically within the range of earlier finds from the site)。這樣的結論沒有任何依據。

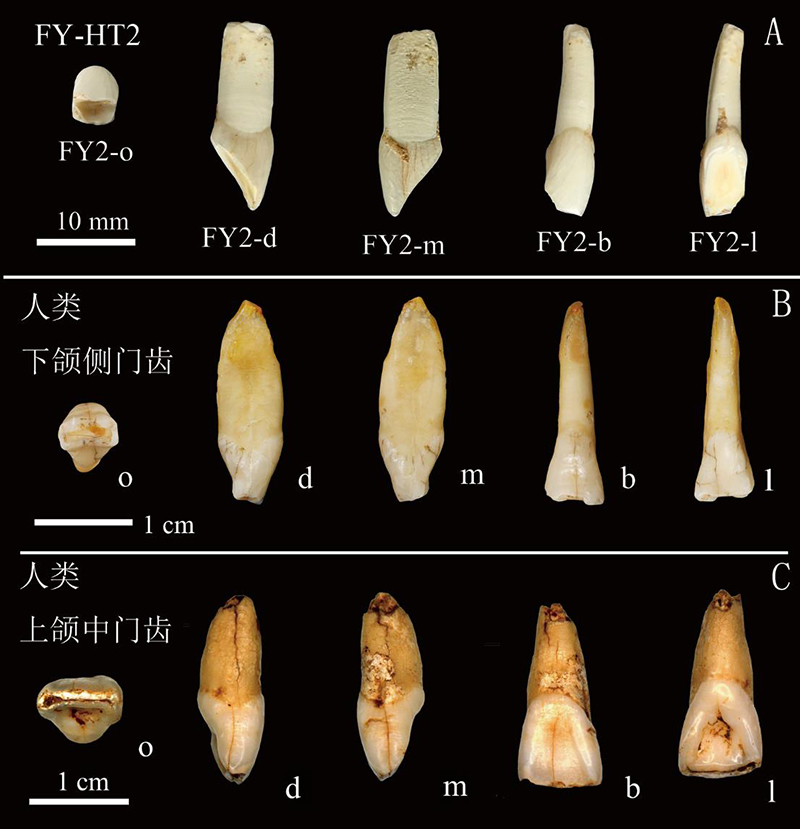

2011-2013年在福岩洞發掘期間,我們團隊發現了大量草食性動物牙齒。經過仔細觀察與對比,並請相關第四紀哺乳動物專家鑒定,我們團隊認為孫雪峰等描述的這兩枚“人類牙齒”中編號為FY-2HT(FY-HT2、FY-HT-2、FY2)的牙齒並不是人類牙齒,而是小型草食類動物的門齒(鹿、羊或者麂等),最接近鹿類的門齒(圖1, 圖2)。

孫雪峰等發現的這枚牙齒的主要特征及其與人類牙齒的區別是(圖1 A; 圖2 A):(1) 牙齒磨耗主要表現在齒冠舌側,而不在牙齒切緣。這是草食類動物的牙齒特征;(2) 盡管牙齒磨耗較嚴重,但沒有呈現牙齒鄰接麵磨耗痕跡。而在切緣和舌側呈現這樣程度磨耗的人類牙齒,一般都會出現鄰接麵磨耗;(3) 這枚牙齒齒冠近中-遠中方向細而窄。這種特征與人類門齒冠近中-遠中方向較寬闊的特征不同;(4) 這枚牙齒齒冠較高,齒尖頂部傾斜,齒根明顯彎曲。這些是草食類動物,鹿類門齒的典型特征,與人類下頜門齒牙齒齒冠頂端平直、與齒根基本呈垂直方向、齒冠在近中-遠中方向較寬,向兩側拓展的形態特點完全不同。

圖1. 孫雪峰等在福岩洞發現的牙齒與鹿牙對比.(A) 引自Sun et al. 2021;(B)道縣2012年出土的鹿類門齒;(C)附著在現生鹿下頜骨上的門齒及犬齒

圖2. 孫雪峰等在福岩洞發現的牙齒同人類牙齒對比. (A)引自Sun et al. 2021;(B)道縣2012年發現的人類下頜側門齒;(C)黃龍洞2006發現的人類上頜中門齒

針對我們團隊提出的“FY-HT-2應該是鹿牙”的一係列形態證據,孫雪峰等在回複中沒有逐一回答。他們隻是指出FY-HT-2齒冠釉質大多磨損,無法複原出與鹿牙齒相似的磨耗特點;同時提供了一枚從考古遺址出土的人類牙齒照片做對比,以此證明其與FY-HT-2形態一致。孫雪峰等進一步指出在FY-HT-2中提取出人類DNA就可以證明其是人類牙齒(as confirmed by DNA analyses)。

事實上,盡管FY-HT-2存在齒冠釉質磨損,但這枚牙齒與鹿牙齒相似的舌側磨耗特征仍清晰可辨,多位國外學者都注意到了這個特征。反向推測,即便假設FY-HT-2屬於人類個體,根據齒根形態推測其應為年輕個體,磨耗首先應出現在切緣,不可能呈現與年齡不一致的如此嚴重舌側磨耗。通過觀察孫雪峰等在回複中提供的這枚從考古遺址出土的人類牙齒形態,我們團隊發現其呈現一係列人類特征,而與FY-HT-2及鹿牙形態明顯不同。這些特征包括:齒冠寬闊(尤其靠近切緣),而鹿門齒齒冠狹窄;側麵觀,齒根向根尖呈明顯縮窄趨勢,而鹿門齒齒根側麵觀上下寬度接近;齒根向遠中方向輕微彎曲,沒有達到鹿門齒整個齒根彎曲的程度;齒根呈錐體狀形態,而鹿門齒齒根呈扁平狀形態。

關於孫雪峰等發現的另一枚編號為FY-1HT(FY-HT-1、FY1)的“人類牙齒”,經我們團隊根據文章提供的照片進行形態鑒定,認為其為人類右側上頜第三臼齒。這枚牙齒保存狀態良好,齒根尚未完全形成;正在形成中的齒根上端邊緣形態與結構清晰,幾乎沒有地層埋藏磨蝕及動物啃咬的痕跡。而我們團隊此前在福岩洞發現的人類牙齒及動物牙齒均呈現明顯的地層埋藏磨蝕及動物啃咬痕跡。因此,這枚編號為FY-1HT(FY-HT-1、FY1)的牙齒與我們團隊在福岩洞發現的人類牙齒經曆了兩種不同的埋藏曆史,孫雪峰等認為其發現的“人類牙齒”及動物牙齒與我們團隊此前在福岩洞發現的47枚人類牙齒代表“相同的樣本來源”的觀點令人懷疑。

針對我們團隊提出的FY-1HT(FY-HT-1、FY1)與此前發現的47枚人類牙齒關係的質疑,孫雪峰等給出的回複是:這枚牙齒的保存狀態與此前發現的人類牙齒不能區分,但明顯處於變異範圍內(Regarding FY-HT-1, its preservation is visually indistinct from existing samples. But within sample variation is clear, and expected)。在2015年的文章中,我們團隊對發現的每一枚牙齒的保存狀態都做了詳細描述並提供了清晰照片,這也是對古人類牙齒化石研究的最基本規範和要求。而孫雪峰等隻是簡單回複,未提供任何證據,比如與47枚牙齒中的哪一枚做了對比、對比了哪些特征等,因此不具有說服力。

2.從鹿牙中提取出人類DNA,構建人類係統演化樹

孫雪峰等在文章中描述了在牙齒中提取古DNA的取樣方法:為避免汙染,李輝領導的複旦大學實驗團隊在每枚“人類牙齒”根部鑽一小洞,獲取內部微量骨粉以提取古DNA信息。然而如其論文中圖1所示,編號為FY-1HT(FY-HT-1、FY1)的牙齒沒有齒根,李輝等如何鑽孔並獲得骨粉,我們團隊感到疑問。而對編號為FY-2HT(FY-HT2、FY-HT-2、FY2)的鹿類牙齒如何鑽孔獲取骨粉,孫雪峰、李輝等並未提供在其齒根鑽孔的照片等證據。更不可思議的是,孫雪峰、李輝等在這枚編號為FY-2HT(FY-HT2、FY-HT-2、FY2)的鹿類牙齒中提取到“人類”線粒體DNA。他們利用從鹿牙中提取的“人類”線粒體DNA序列與53例不同地區的現代人、10例解剖學意義上的現代人、10例尼安德特人、1例西班牙Atapuerca SH地點出土的更新世中期古人類以及1例黑猩猩線粒體DNA序列進行對比分析,並建立了這枚鹿牙代表的“人類”個體與這些對比樣本關係的係統演化樹。

根據構建的係統演化樹,孫雪峰、李輝等認為從鹿牙中提取的“人類”古DNA位於現代歐亞人類譜係範圍(文章第二頁:Fuyan mtDNA fell within the variation of present-day Eurasian lineages),並以此得到“驚人的”重要的發現:在現代藏緬人群中檢測到從這枚鹿牙中提取到的“人類”線粒體DNA,揭示在福岩洞發現的鹿牙與現代藏緬人群可能具有遺傳上的聯係(文章第二頁:Surprisingly, the mtDNA lineage found in the Fuyan sample FY-HT-2 has been detected in living Tibeto–Burman populations, revealing potential genetic links to them (Fig. 2II))!

3. 年代測定

孫雪峰等分別采用不同技術的釋光測年手段測定福岩洞洞穴鬆散堆積物年代、不平衡鈾(U)係方法測定鈣板年代、加速器質譜放射性碳(AMS 14C)測年方法測定哺乳動物化石和“人類牙齒”年代。結合古DNA證據,孫雪峰等提出加速器質譜14C測年方法能夠獲得“人類牙齒”的真實年代,進而將在福岩洞發現的編號為FY-2HT(FY-HT2、FY-HT-2、FY2)的“人類牙齒”生存年代確定為9290-9470年前。

通過仔細閱讀該文及相關的補充材料,我們團隊認為其用於加速器質譜14C測年方法測定年代的“人類牙齒”及動物化石除地層采集位置與2015年報道發現人類化石的地層位置是否相同無法確認,此外,其開展的“人類牙齒”、動物牙齒和骨骼加速器質譜總有機碳(TOC)14C測年的前處理流程並不清楚,很難確定測年結果的可靠性。文中引用的文獻97是關於有機質轉化為CO2並合成石墨靶的文獻,並沒有化石牙齒和骨骼提取總有機碳的前處理方法。而文中引用的文獻86也不是合成石墨靶的文獻,而是有關光釋光測年的文獻。由於缺乏前處理方法的描述,讀者無法確定除有機膠原蛋白外,在骨骼和牙齒檢測的總有機碳的其他成分類型,因為孫雪峰等獲得的C/N比值(在編號為FY-HT-2的“人類牙齒”為46.2)遠高於牙齒和骨骼化石中適合於14C年代測定的有機膠原蛋白的C/N比值(2.9-3.6,DeNiro,1985,Nature;或者3.1-3.5,Klinken,1999,JAS)。同時,用於測年的福岩洞人類牙齒化石(FY-HT-1)的碳百分含量達到了2.3,也遠高於現代牙釉中的0.1-0.8的碳百分含量。此外,該文中絕大多數有機膠原蛋白測年樣品都沒有提供C/N比值,年代可靠性有待進一步確認。這些數據提示孫雪峰等人的年代測試樣品可能經曆了後期改造或者汙染,因此他們的加速器質譜14C測年方法獲得的年代數據的可信程度還值得商榷。英國牛津大學14C加速器中心主任Tom Higham教授是AMS 14C年代測定領域的權威,對許多更新世晚期古人類化石地點做過年代測定。他在5月25日和德國馬普學會Katerina Douka同期發表的評論信中,同樣提出了上述問題。

負責福岩洞化石AMS 14C年代測定工作的北京大學教授吳小紅指出:孫雪峰等人發表論文中的絕大多數年代樣品是動物骨骼或牙齒,僅有少數幾個樣品來自人類,這需要對地層沉積過程仔細分析,確定動物化石的年代能否代表人類化石的年代。其次,該文沒有清楚描述14C測年樣品的前處理過程,測年結果可靠性難以判斷。再次,該研究的大多數年代數據來自骨骼或者牙齒的總有機碳(TOC),從這些樣品的碳氮含量和碳氮比值來看,不能排除樣品有腐殖質等外來含碳組分的影響。在考古年代研究領域通常不用TOC進行骨骼的14C年代測定,而是提取出骨骼或者牙齒中的原生組分—膠原蛋白或明膠蛋白進行年代測定以盡可能排除外來碳的影響,從而得到可靠的14C年代數據。孫雪峰等人的文章中報道了92個14C數據,其中有27個數據來自膠原蛋白,僅有一份膠原蛋白樣品按照國際慣例測定了碳氮含量和碳氮比值。遺憾的是,這份樣品的結果並沒有落入適合測年的膠原蛋白數值範圍之內,其他26份樣品沒有提供證據可以排除外來汙染物影響。在孫雪峰等人回應質疑的答複中,對原文中使用的樣品前處理方法依然沒有給出具體的描述,僅說是采用了與我們團隊於2015發表在《自然(Nature)》雜誌上用於福岩洞加速器質譜測年相似的流程。相似與相同雖是一字之差,但內涵卻大不相同。北京大學加速器質譜14C實驗室並沒有使用膠原蛋白(collagen)(如孫雪峰等文章中所用的)進行14C年代測定,而是用明膠蛋白(gelatin)進行14C年代測定。膠原蛋白和明膠蛋白的提取方法確實是相似的,但內涵並不相同。從膠原蛋白到明膠蛋白增加的最後幾步處理措施,大大增加了去除樣品中雜質的力度。在承認所測的大多數樣品膠原蛋白保存狀況很差的條件下,孫雪峰等認為兩個樣品膠原蛋白、碳酸鈣和全有機碳組分測年結果之間差距很小,所以汙染也很小,這並不成立。文中,他們有12個樣品同時測定了膠原蛋白和TOC,隻有兩個樣品不同組分的測年結果落在了1σ誤差範圍之內(如回信中所提的FY3-1和FY3-5),其餘數據的差距都超出了這個範圍,有不少數據相差上千年,有數據相差了上萬年。這些結果也是牛津大學Tom Higham等認為孫雪峰等人使用的前處理方法不能排除樣品中混入環境腐殖質影響(使得樣品數據偏年輕)的依據。事實上,牛津大學加速器質譜14C實驗室對來自福岩洞的若幹動物骨骼樣品嚐試進行14C測年,但所有樣品都沒能提取出適合測年的蛋白組分,說明福岩洞遺址骨骼保存條件並不理想,樣品中混入外來汙染物的可能性很大。孫雪峰等對北京大學獲得的樣品BA140121的14C測年結果(39,150 ± 270 B.P.)給予肯定,以此來支持了他們的觀點:認為現代人到達中國南方的時間不早於65ka。關於這個數據有兩點需要說明:第一,這是沒有經過日曆年代校正的14C年代數據,這個數據接近北大有機物加速器質譜14C年代測定的高限,而且根據福岩洞遺址骨質樣品保存情況,樣品BA140121的14C年代可以作為年代數據參考,不適合用作絕對年代;第二,根據福岩洞遺址不同測年方法多個測年數據的分析,這個遺址的堆積情況應該是相對複雜的,不是一個時期堆積形成的,除非有充足的可靠年代確定所有堆積單元的年代,否則沒有辦法用部分數據來否定其他可能性。

在孫雪峰等的回複中,他們使用現代骨骼和牙齒以及距今3100年前左右的殷墟大墓中骨骼和牙齒的不同物質的14C測年結果,來證明其文章中前處理方法和測年結果的可靠。事實上,現代骨骼和牙齒樣品中14C濃度與周邊環境物質中現代有機質和大氣中的14C濃度接近,沒有顯著的有機質分解,有機質含量較高,外源物質的14C濃度和現代樣品中的濃度接近,難以確定是否存在外源汙染和汙染的大小。對於殷墟大墓中的牙齒和骨骼樣品(年代為距今約3100年前),其膠原蛋白或總碳樣品中的14C濃度是現代(1950年)大氣中14C濃度的70%,即使現代碳的汙染有10%,其14C濃度提高到73%,造成的14C年代偏離隻有340年左右。對於年代超過8萬年的樣品(14C濃度接近為零),若現代碳汙染有10%(20%),其14C濃度提高到10%(20%),計算獲得的14C年代為~18500(~12930)年。這說明對於有機質含量少,年代老的樣品,少量的現代碳汙染就會造成顯著的年代偏差(偏年輕)。因此孫雪峰等使用近現代樣品的測年結果對比,還不足以證明先前研究中測年結果的可靠性。另外考古樣品在埋藏過程中有很多可能引入環境含碳物質,而且每個樣品都有其獨特性,某一個樣品保存狀態好,外來汙染物少,不能代表其他樣品就一定如此,如果不能采用正確的研究方法,用這種樣品和樣品之間類比的方法來說明問題是沒有意義的。

值得注意的是,孫雪峰等采用鈾係和釋光測年方法對福岩洞地層含化石堆積物樣品的年代測定數據都在更新世晚期。2015年我們團隊發表的文章通過福岩洞動物群組成的分析也推斷該堆積物中化石年代更符合更新世晚期的地質時代。對於這些支持福岩洞人類生存在更新世晚期的其他方法的年代測定結果及動物群組成分析,孫雪峰等人在文章中沒有做任何討論或評論。他們在文中提出早期堆積物的侵蝕和後期充填模式來解釋化石年代和堆積物及次生碳酸鹽蓋板年代的不一致。事實上,該模式在智人洞的研究中(Jin et al.,2009,Chinese Science Bulletin)已經提及,而且2015年的文章中也討論了堆積物再堆積(或後期充填)的可能性,而在孫雪峰等的這篇文章中卻並沒有提及。

根據以上情況,我們團隊認為孫雪峰、李輝等人的這項研究在“人類牙齒”及其他年代測試樣品采集、“人類牙齒”鑒定、DNA提取與分析、年代測定等方麵都存在錯誤或不確定性。因此,這項研究獲得的研究結果是不可信的,不能否定此前研究認為的福岩洞人類牙齒的年代及演化地位。

4. 研究工作嚴謹性、規範性

除上述“人類牙齒”鑒定、數據提取、實驗測試分析、年代測定等方麵的問題外,孫雪峰、李輝等的這項研究及論文寫作存在大量不規範、不嚴謹等問題,包括野外采集化石標本及實驗室處理規範、研究數據采集、分析與論證規範、人類牙齒鑒定與論證規範、論文寫作規範與嚴謹性(重要研究標本編號混亂、地點或單位名稱錯誤、插圖質量差、文獻引用錯誤)等。孫雪峰等人的文章在PNAS發表後,多位從事古人類牙齒化石和解剖學研究的國外學者對這樣一篇缺乏基本研究規範、存在較多錯誤且不嚴謹的文章通過《美國科學院院報(PNAS)》評審表示震驚和不理解。一位從事古人類牙齒形態研究的法國學者評價說:“這篇文章無論材料與方法及附屬部分對人類及動物牙齒沒有進行適當的描述。對此,我感到吃驚!“I am also surprised that the human (and animal) material is not described properly in the article (neither in the Material and Methods nor in the SOM file)”。另外一位從事牙齒人類學研究的美國學者表示:“PNAS怎麽了,接受這樣一篇有嚴重瑕疵的文章?通常情況下,(PNAS)審稿流程極其嚴格,但是顯然仍有一些(這樣的)論文經過漏洞通過評審”(What is it with PNAS accepting papers that have serious flaws? Ordinarily, the review process is extremely demanding but apparently some papers slip through the cracks!)。

道縣福岩洞背景介紹:2010年10月,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所劉武、吳秀傑等在湖南省道縣野外考察。根據以往線索,在道縣樂福堂鄉塘碑村附近的福岩洞(村民又稱為後背山洞)發現哺乳動物化石。試掘後,確認這裏蘊藏豐富的化石資源,具有良好的研究前景。2011年開始,組成了包括古人類學、舊石器考古學、地質學、年代學、環境及第四紀哺乳動物等學科專家參加的多學科研究團隊,在湖南省文物考古研究所、道縣文物管理局協助下對福岩洞進行了連續3年的發掘,發現47顆人類牙齒化石。期間,對福岩洞地層堆積、化石埋藏、環境、動物群組成以及人類化石等開展多方麵的實驗測試和綜合研究。2015年10月,該研究團隊在《自然(Nature)》發表論文,將福岩洞人類化石年代確定為8-12萬年前,根據對人類牙齒化石的研究並結合其他研究證據,提出現代人8-12萬年前在東亞大陸已經出現。該項研究成果入選2015年“中國科學十大進展”。

附論文鏈接:

https://www.pnas.org/content/118/22/e2102961118

https://www.pnas.org/content/118/22/e2103798118

https://www.pnas.org/content/118/22/e2104818118

相關報道:爭鳴:人牙還是鹿牙?中國南方古人類論文引發筆戰

(神秘的地球uux.cn報道)據知識分子:導讀

一項今年初刊發在頂級學術期刊上的考古學研究,是否將鹿牙當作了人牙?近日,國內外考古學者們圍繞一顆牙 “爭論不休”,以學術信件形式展開交鋒。

2月初,南京大學副教授孫雪峰等人發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)的論文判斷現代人類到達中國南方的時間不早於5萬年前。其核心證據之一是五個中國南方洞穴的化石年份測定結果。

然而有學者質疑,該研究中的一份關鍵人類化石其實是“鹿牙”。另有學者認為,研究采用的測年方式有問題,可能導致結果不準確。

近日,PNAS 發表了兩封質疑信和上述論文作者的回應。作者回應稱,牙齒是人牙,而測年方式不影響最終結果。

為什麽這麽一個看似簡單的問題會有如此分歧?為厘清這一問題,不僅需要抽絲剝繭地了解技術細節,還需要理解這場爭論的核心、考古界一個懸而未決的爭議:現代人類的起源問題。

基於目前的分子生物學和化石證據,學界主流觀點支持非洲起源說:發展成現代人類的早期現代人(early modern human,或稱anatomically modern human,簡稱AME,解剖結構上具有現代人基本特征並保留了部分古人類原始特征的人類),於20萬年前起源於非洲,6萬年前擴散到歐亞大陸,成為當地現代人的祖先,而當地的古人類則滅絕了。孫雪峰等人的論文結果支持這一說法。

另一些觀點則認為,早期現代人的起源是多地的,當地的現代人也有可能起源於當地古人類,或者是當地古人類與來自非洲的早期現代人的後代。

解決現代人類起源爭論的關鍵,是確定現代人類出現在歐亞大陸的時間。上述論文的爭議也由此開端。

撰文 | 王一葦

責編 | 陳曉雪

2015年10月,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所劉武等人一項針對中國南方一洞穴的研究,提出具有完全現代形態的人類到達華南的時間大約在8萬年到12萬年前。該研究在學術界引發熱議,這一時間比在歐洲和西亞發現的現代人類要早3萬~7萬年,意味著在中國南方的現代人類可能是目前東亞最古老的現代人。

到了2021年2月,南京大學孫雪峰、複旦大學李輝等在《美國國家科學院院刊》(PNAS )發表論文稱,經過對中國南方五個洞穴的考察,他們認為現代人類到達中國南方的時間不早於5萬年前,其主要依據是古人類牙齒化石的年份測定結果和古DNA分析。[1]

2021年2月,南京大學孫雪峰、複旦大學李輝等在《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表論文,認為現代人類到達中國南方的時間不早於5萬年前。然而,孫雪峰、李輝等人的這項研究日前遭遇質疑。

美國東部時間5月24日,PNAS刊登了兩封來信,其中一封來自劉武、吳秀傑團隊,提出孫李等人研究中的關鍵牙齒化石之一並非人牙,而是鹿的牙齒。此外,質疑信指出,研究過程中樣品的采集和處理也有諸多不清晰、不嚴謹之處。[2]

“他(找到)的 ‘人牙’,嚴格意義上是一個小型食草類動物的牙齒。”這封信的作者之一、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、道縣福岩洞研究團隊負責人劉武說,“這是極其嚴重的硬傷了。”

另一封信來自英國和德國學者,質疑孫、李團隊在化石樣本碳14測年的方式上可能存在問題,會導致測年數據不準確,可能低於化石的實際年齡。[3]

同日,PNAS 也刊登了孫、李團隊的回應,稱對於上述關鍵牙齒的形態學質疑不成立,該牙齒確為人牙,而測年結果即使有誤差也不影響最終結論,因而論文結論沒有問題。[4]

另外,也有專家認為,牙齒和測年都不是問題的核心,關鍵的是牙齒樣品與之前研究的樣本是否屬於同一批。而且,在實際考古工作中,出於各種原因,在同一位置也有可能挖掘出年代相距甚遠的樣本。

就此,《知識分子》訪談孫雪峰、李輝團隊和上述質疑信作者,並聯係第三方專家,嚐試厘清爭論背後的核心問題。

拔掉阻礙非洲起源說的 “最後一顆釘子”?

美國東部時間2月8日,PNAS 刊發南京大學地理與海洋科學學院副教授孫雪峰、複旦大學生命科學學院教授李輝等合著的論文《古DNA和多種測年方式證實現代人晚到達中國南方》[1]。二人帶領的研究團隊經過多年對湖南福岩洞、湖北楊家坡洞、黃龍洞和三遊洞以及廣西陸那洞等五個南方洞穴的考察,用碳14測年和DNA提取等手段分析八顆來自楊家坡洞的人類牙齒和兩顆來自福岩洞的牙齒,判斷其年齡均不超過1.56萬年,遠小於其周圍地層環境的形成年份。

通過這兩個洞穴的人類化石證據和五個洞穴的動物化石和地層分析,研究人員提出,現代人類到達華南的時間應不早於5萬年前,而不是一些研究估計的7-12萬年。他們認為,比起之前的研究用洞穴流石(flowstone,指薄層水流或水滴在岩石上的沉澱層)的年代來判斷現代人類存在的年代,他們對人類化石的直接分析更為準確。

李輝在接受媒體采訪時稱,這表明此前對解剖意義上的現代人到達華南的時間估計錯誤,實際上現代人類到達華南的時間較晚,因此其祖先更可能是來源於非洲,而非如一些假說提出,存在多地起源的可能性。“阻礙非洲起源說的 ‘最後一顆釘子’ 被拔掉了。” 李輝表示。[5]

新研究是否 “指鹿為人”?

然而,孫李等人的研究發表不久,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所劉武、吳秀傑團隊即提出質疑,並於2月13日向PNAS 提交質疑信。

經過3個多月的審議,美國東部時間2021年5月24日,該信在PNAS 發表,題為《(中國)福岩洞新 ‘人類牙齒’ 的錯誤歸類和不可靠背景信息》。信中指出,孫李等人原論文存在至少一處硬傷和多處不清晰、不準確的地方。

美國東部時間5月24日,PNAS發表了劉武、吳秀傑團隊對2月PNAS論文中一些結論的質疑。

劉武、吳秀傑團隊是最早發現和發掘福岩洞的團隊。2015年,劉武、吳秀傑團隊曾在《自然》發表針對湖南福岩洞的研究,推斷現代人類到達該洞穴時間在8-12萬年前,並據此提出現代人8-12萬年前在東亞大陸已經出現 [6]。自2010年10月發現該洞穴後,他們連續3年開展考古作業,並在2015年6月結束考察。他們此次的質疑,也圍繞孫、李團隊在福岩洞的工作展開。

劉吳團隊的質疑信首先提出,孫李研究中福岩洞牙齒的來源模糊。據孫雪峰等在論文中的描述,其年代樣品采集地點和層位采用的是2015年劉武、吳秀傑團隊在《自然》發表的論文對福岩洞洞穴內部發掘區域及堆積地層的劃分。但劉武認為,文章提供的采樣地點位置不夠具體,很難判定采樣位置與他們2015年研究中采樣地點的匹配關係。

對此,孫李團隊在信中回應,他們的樣品來自2011-2013年(劉吳團隊)挖掘的同一斷麵地層,並已經在論文中標示出了具體地點。

劉武表示,之所以有此質疑,是因為孫李論文的作者中沒有任何一人參加過2010-2013年福岩洞的發掘工作,也沒有谘詢過他們團隊的成員。洞穴內部結構複雜,僅憑2015年論文裏的描述是否能準確找到相同位置進行挖掘,他表示懷疑。

一位不願具名的第三方專家向《知識分子》表示,牙齒樣品本身的可靠性是關鍵:原始的位置到底在哪裏,是否和2015年劉武、吳秀傑團隊挖掘的樣品屬於同一批。過往經驗顯示,即使在同一個地層中挖掘出的樣品,也有可能不屬於同一個時代——如果兩者的樣品不屬於同一批次,那麽用於比較並無意義。

緊接著,劉武、吳秀傑團隊在信中提出 “指鹿為人” 的質疑:他們認為,孫李等人宣稱在湖南福岩洞挖掘的兩顆人類牙齒中,一顆標記為FY-HT-2的牙齒不是人牙,而是屬於一種食草動物。這一判斷基於孫等人論文中提供的牙齒照片的形態做出。

“第一眼看到照片,就覺得這顆牙好怪,” 中科院古脊椎所研究員吳秀傑說。吳秀傑長期在福岩洞做一線挖掘工作,2015年研究中的47顆人牙和大量動物牙齒大部分經她手出土。吳秀傑判斷,編號FY-HT-2的這顆牙齒應該是某種動物牙齒,理由是FY-HT-2的形態與一般人類牙齒很不一樣:人齒牙根一般較扁且直,齒冠的磨損主要在牙齒切緣和鄰接麵,即上下牙咬合的平麵與並排牙齒相接觸的平麵,而這顆牙齒的牙根長且彎曲,齒冠的磨損主要在靠近舌側,有一個明顯的切麵。

為確認這一分析,劉武、吳秀傑團隊找到同所的哺乳動物係統演化專家董為。董為判斷,這顆牙齒像是一顆鹿類的下頜側門齒。

董為向《知識分子》解釋說,牛、鹿等反芻動物上門齒退化消失,隻剩牙齦的厚皮膚墊和下門齒摩擦。切割植物葉子時,下門齒就像一個切菜菜板,和人類的門齒功能接近,形態也比較類似,“容易誤判。” 他認為,FY-HT-2的磨損麵,更像是一顆小型哺乳動物的下頜側門齒,尤其是鹿的下頜側門齒,但他仍謹慎表示,“具體要鑒定是哪種類型,需要拿標本來判斷。” 董為不是5月25日發表在PNAS 的質疑信的作者。

劉武說,孫李等人的論文中缺少對該牙齒的形態學描述,這也使得他們對研究的嚴謹性更加懷疑。考古學論文一般需標示牙齒樣本具體是口腔中哪個位置的牙齒等形態學信息。同時,論文在重點標本上編號混亂,同時使用了FY-2HT,FY-HT2、FY-HT-2、FY2等不同縮寫方式指代同一顆牙齒,“缺乏最基本的化石形態研究規範。”

對此,PNAS論文通訊作者之一、複旦大學教授李輝向《知識分子》表示,這顆牙齒是人牙的判斷,是通過提取牙齒根部的DNA測序做出的, “為什麽照片看上去有點奇怪,我們不知道。”

而論文的第二作者、複旦大學科技考古研究院副研究員文少卿告訴《知識分子》,團隊中另一位通訊作者、澳大利亞新南威爾士大學副教授達倫·庫爾瑙(Darren Curnoe)負責鑒定牙齒類別。他曾在訪問中國期間鑒定過這顆牙齒的實物,並確認是人牙。

5月24日,孫雪峰、李輝等人對於質疑進行了回應。

庫爾瑙於2月25日回複《知識分子》郵件稱尚未看到評論信件不便回複,之後再次回複稱以刊登在PNAS的回應為準。這封於5月25日發表的回應信稱,由於 “FY-HT-2所有的舌側和大部分咬合麵及近中麵表層的釉質缺損,重構 ‘類似鹿的’ 磨損與牙齒的實際保存狀況並無可比之處。” 信中認為,將該牙齒與多個鹿牙圖片比較是一種 “驗證性偏見”,而實際牙齒更接近於全新世(recent)人類牙齒,符合論文中DNA檢測的結果。

論文作者發表在PNAS 的回應,比較了FY-HT-2(i)與敦煌佛爺廟灣-新店台墓群出土人牙化石(ii)及鹿牙化石(iii)| 圖源:參考文獻[4]那麽,僅僅從照片本身是否能判斷出是否人牙?《知識分子》詢問了英國倫敦大學學院考古研究所的研究員卡洛琳·蘭多(Carolyn Rando)。蘭多是人類遺骸鑒定的專家,未參與雙方的研究。她認為,一般而言,僅僅通過照片來辨別一顆牙齒是否人牙是比較困難的,通常直接觀察標本會更容易。但由於FY-HT-2的照片比較清晰,她傾向於同意古脊椎動物與古人類研究所專家們的判斷,認為這不是一顆人牙。

她說,這一結論來自於以下觀察:

首先,這顆牙齒齒冠的形態並不吻合任何人類牙齒的形態,無論是成人還是小孩的牙齒。它看起來最像人類的上頜側門齒(而非圖1中展示的門齒),但是它的齒冠太長太窄,與上頜側門齒的形態不吻合。此外,如果它是一顆上頜側門齒,根部也會更短。另外,“也可能有人把它誤認為下頜側門齒,但牙齒的近中麵形態也不吻合。”

第二點是舌側的牙齒磨損程度,FY-HT-2顯然和人類牙齒不同,而更接近鹿牙的磨損情況。

“雖然我不能100%確定我是正確的,因為我手上沒有這顆牙齒的實物,但我覺得它並不太可能來自於人類。”蘭多說。

《知識分子》同時郵件谘詢了其他八位來自不同國家的研究人類牙齒化石和動物化石的專家。其中七位均認為,從照片判斷,該牙齒非人類牙齒。其中一些專家認為這顆牙齒比較像鹿類的下頜側門齒,這與董為的判斷類似。

唯一例外的是,德國慕尼黑古生物博物館哺乳動物化石負責人葛楚·羅瑟娜(Gertrud Rössner)博士認為,該牙齒具有類似人類門牙的相對對稱的牙冠,而不具有鹿類門齒不對稱的特點,而鹿類門齒旁的犬齒雖然對稱,但齒冠比較高,也不符合這顆牙的特點。因此它不是鹿類牙齒,而應該是人類牙齒。

據《知識分子》看到的郵件,PNAS 此篇論文的審稿編輯、斯坦福大學生物人類學教授理查德·克萊恩(Richard Klein)於北京時間2月24日回複劉武、吳秀傑團隊,表示同意 “FY-HT-2不是人類牙齒”,承認在審稿中有所失誤,並稱“無法理解為什麽作者能從中提取出人類DNA。” 在3月回複《知識分子》時,克萊恩並未直接回應FY-HT-2是否人牙的問題,但表示他作為編輯的職責是收集建議並提交給PNAS,而最終的發表決定由PNAS 的辦公室做出。

牙齒驗出人類DNA,是人牙鐵證還是實驗汙染?

從樣本中提取出人類的線粒體DNA,是孫李團隊此次論文中另一項關鍵研究內容。他們測出福岩洞兩顆牙齒的DNA序列屬於人類,並和楊家坡洞提取到的四個DNA序列一起,與53例不同地區現代人、10例解剖學意義上的現代人、10例尼安德特人、1例更新世中期古人類以及1例黑猩猩線粒體DNA序列對比,建立了係統演化樹,判斷這些古DNA位於現代歐亞人類譜係範圍,且與現代藏緬人群可能有遺傳上的聯係。

那麽,如果形態學上仍有爭議,DNA結果可以用於判斷牙齒是否人牙嗎?

對此,雙方各執一詞。孫李團隊對DNA結果非常有信心,認為應以DNA證據為準;而劉武、吳秀傑團隊認為牙齒遭到汙染,DNA結果並不準確。

文少卿告訴《知識分子》,提取福岩洞兩顆牙齒DNA的工作在2019年左右進行。論文第一作者孫雪峰將FY-HT-2牙齒根部的一小節交給他,而他按標準流程實驗提取DNA。“他們的comments(評論)說我們可能有問題,我們又重新check(檢查)了所有的過程,”他說,“整個我們都看過,沒有問題。”

由於認定形態學上該牙齒不屬於人牙,劉武、吳秀傑團隊對此結論並不信服。吳秀傑認為,樣品中提取的DNA有可能是外源性的人類DNA或細菌DNA。“最大可能是汙染導致的。”

古DNA檢測非常困難,汙染也很常見,這也意味著研究者們需要格外小心。1990年代到本世紀初期,許多古DNA領域的初步結果,例如對恐龍DNA的檢測,後來證實隻是汙染。德國馬克斯·普朗克演化人類學研究所的演化遺傳學家斯萬特·帕博(Svante Paabo)曾有分析,幾乎在每個動物化石中都能檢測到人類的線粒體DNA [7]。

文少卿說,判斷是否汙染,目前的國際標準主要看兩條。首先,DNA序列是否和人的序列一致;第二,DNA末端是否有損傷。如果有外源的人類DNA汙染,那麽測出的DNA末端是沒有損傷的。而他們得到的序列與人的DNA序列高度一致,同時測出的DNA有高比例的末端損傷,這是古DNA的特點,排除了現代人DNA的汙染。

“我們做了汙染的評估,發現是一致的,而且汙染率隻有0.44%,非常低。”他說,樣品經過次氯酸鈉處理、紫外線尋找等一係列過程,不太可能測到附著的DNA。團隊5月發在PNAS 的回應中也表達了相同意思,並提供了基因片段分析的相關圖表。

在針對劉武等人質疑文章的回應中,孫雪峰等人展示了三幅圖,用以支持古DNA的真實性。(1)線粒體基因組的覆蓋度;(2)線粒體全基因組範圍內測序數據內部的重合度;(3)測序片段範圍內堿基的替換頻率。

一位不願具名的古DNA數據分析一線研究者向《知識分子》表示,前兩幅圖並不能作為回答古DNA是否真實的依據。而第三幅圖,替換的頻率隻在5‘第一個或者3’最後一個堿基發生了變化。這個模式很可能是DNA建庫過程中造成的損傷,與真實的古DNA損傷模式並不符合。由於第三幅圖的標注缺失,很難判斷,具體的堿基替換。而常見的古DNA損傷模式,應該是5’端 C>T 替換頻率逐漸升高,而3’端G>A 替換逐漸升高。其次,古DNA由於年代久遠,往往已經降解成短片段,因此如果作者能夠展示提取DNA片段的長度,也有助於判斷古DNA的真實性。

“我隻能說,不convincing(具備說服力)。” 這位要求匿名的研究者說,論文作者如果正麵回應爭議,就應該提供詳細數據,展示DNA損傷的量和分布圖。

對此,文少卿回應稱,他對DNA分析的準確性有信心。之所以第三幅圖呈現這樣的結果,是因為他在處理過程中采取了一種稱為half-UDG的技術手段。在分析福岩洞兩顆牙齒的DNA時,還未得到團隊內測年專家提供的牙齒碳14測年結果,他預設這兩顆牙齒很古老。“當時孫雪峰給我們樣本的時候,說這個樣本用傳統方法一定是8萬年以上的。”為得到更清晰的DNA片段,他采用的處理方法截去了大部分損壞的DNA末端,僅留下一部分。

文少卿說,他們的數據公布符合一般學術意義的公布標準,古DNA的序列已於論文發布時在全球基因數據庫GenBank上提交 [8],但福岩洞的數據於今年4月才審核通過。另外他們會考慮 “把最原始的數據公開”,目前正在整理中。

《知識分子》看到,孫李2月份發表的論文在結尾處提供了楊家坡洞和福岩洞DNA數據在GenBank上的序列號 [9]。而GenBank上福岩洞兩個牙齒樣本DNA的發布時間為2021年4月18日。

對於論文中提到的福岩洞另一顆人牙DNA,劉武、吳秀傑團隊也有質疑。

孫雪峰和李輝等人的論文描述了從上述兩顆福岩洞牙齒中提取DNA的過程,“在移除表麵物質後,用琢美(Dremel,一種工具的品牌)工具和一次性鑽頭鑽取每顆牙齒的根部(the root of each tooth),獲取約30mg骨粉樣本。”

劉武稱,從圖片來看,這顆編號為 FY-HT-1的牙齒沒有齒根,他無法理解李輝等如何鑽孔並獲得骨粉。

負責DNA取樣的文少卿向《知識分子》解釋說,這顆牙雖然沒有根部,但有牙根殘留,他們把牙根上殘留的本質用牙科鑽一點一點鑽出粉來。

《知識分子》谘詢的相關領域專家解釋,牙齒的齒根、牙髓和臨近的身體部位含有DNA,埋藏降解後,其殘留有機成分可能存在附近的土壤、牙齒表麵或齒冠內,最新的DNA技術已經能從土壤中發現這樣的DNA,理論上化石本體更可能檢測出。

測年亦有爭議?

孫雪峰、李輝等人論文結論的主要依據,是所有五個洞穴中,測得的地層年齡均遠高於動物和人類化石年齡。其中,牙齒化石的年份測定依靠的是碳14測年法,例如福岩洞的兩顆牙齒FY-HT-1和FY-HT-2測得的年份分別為2000多年前和9000多年前,遠低於洞穴內的8-12萬年的地層年齡。他們認為,即使其測定的牙齒真為鹿牙,理論上並不影響碳14測年的結果和最終的結論。

但有同行對碳14測年的準確性也提出了質疑。

在PNAS 上與劉武等人的來信一起刊登的,還有孫雪峰等人論文早期版本的審稿人托馬斯·海姆(Thomas Higham)的質疑,他對孫雪峰等人論文中的測年方法和結果存疑。2018年,孫雪峰等的論文曾提交《科學》(Science)雜誌審稿,但遭拒稿,牛津大學考古學與藝術史研究實驗室教授、碳14測年專家海姆是當時的審稿人之一。

對於論文最初被拒,孫雪峰向《知識分子》解釋說,當時論文隻研究了湖南的兩個洞穴,拒稿原因是審稿人認為代表性不夠,因此他們繼續做了福岩洞等其他三個洞穴的研究。

今年3月,海姆郵件回複《知識分子》稱,他拒稿的原因有兩點,其一,一般而言,作者應該在論文中詳細描述碳14測年的實際方法,但這篇論文中對方法的描述信息不足,導致他 “擔心結果的可靠性”;其二,測年樣本中,有超過90%以上的樣本中膠原蛋白(collagen)的含量非常低,而這意味著樣本汙染的可能性很大。

“膠原蛋白的水平低到我認為他們測的並不是膠原蛋白裏的碳元素,而是洞穴泥土或沉積物裏的碳,” 他寫道,“因此我非常、非常懷疑結果。”

孫雪峰等人的新論文在PNAS 發表後,海姆仍然認為測年數據有問題,並向PNAS 遞交了評論信。

在這一評論中,海姆和德國馬克斯·普朗克人類曆史科學研究所卡特琳娜·多卡(Katerina Douka)博士指出,論文中提取膠原蛋白的方式沒有清洗基底或用超濾法去除腐殖質,很可能導致汙染,使碳14測定結果不準確。

對此,孫李團隊在回應信中指出,由於樣本太小,他們確實沒有采用清潔更徹底的分子超濾法,但 “我們的結果顯示我們的方法測出了正確的年齡。” 他們表示,實驗中三種測年方式:膠原蛋白、碳酸鈣和總有機碳(TOC)測年的結果區別不大,因此意味著汙染程度不高。此外,盡管碳14測年有誤差,但誤差不會大到 “將8萬年以上的樣本誤判為全新世的。”

碳14測年法又稱放射性碳測年法,是利用放射性碳的衰變程度來推測樣品大致年代的一種測量方法。生物樣品中的膠原蛋白(collagen)含碳,提取膠原蛋白做碳14測年得到的結果可以代表生物樣品的年齡。這種測定方式較為準確,在國際上通用,但實驗過程中膠原蛋白的純度非常重要,因為外來的含碳物質可能影響測年的準確性。

測定一個樣品的碳14年代,需要通過水解、純化、冷凍、幹燥等步驟提取出純淨的膠原蛋白,這個過程會排除一些汙染物。一般國際上公認的純淨膠原蛋白的碳氮比在2.9和3.5之間。[10] 這一測年標準由牛津大學碳14實驗室經大量測試後提出。由於組成蛋白的氨基酸中氮含量較多,如果樣本氮含量低於0.76%,碳氮比超出2.9-3.5的範圍,就表示膠原蛋白有流失。這種情況下,測年的結果會有誤差。

根據孫、李論文的附件,27個利用膠原蛋白做測年的化石樣本中,僅有陸那洞的一個樣本測了碳氮比,且碳氮比數據(67.1)遠高於2.9-3.5的常規標準。

論文中樣本的膠原蛋白測年大部分沒有碳氮比數據,這給測年的準確性打上了問號。海姆和多卡表示,保存完好的膠原蛋白樣本的碳氮比應該在2.9到3.5之間,且碳和氮的占比區間分別是約40%-45%和11%-16%,而孫、李等人論文的樣本數據“在這個範圍之外”,其中氮的占比全部低於1%,碳的占比也很低,碳氮比則遠超合理範圍。

“這說明膠原蛋白或全碳中的膠原蛋白比例幾乎接近於零,而測年數據可能完全來自外源碳。” 海姆和多卡在發給PNAS 的評論中寫道。

孫李團隊中負責碳14測年的台灣大學教授李紅春3月回複《知識分子》問詢時表示,大部分樣本中測得的膠原蛋白含量之所以少,是因為他們優先用樣品做了碳14測年,剩下的才做碳氮含量的檢測。

“我們的每個樣品都不到1克,而新鮮骨頭含骨膠原通常也隻有1%左右。因此,提出來的骨膠原必須先滿足碳14定年,有剩餘的才可能拿去測氮、碳含量和穩定同位素。所以隻有那一個樣品(LND-C-4-1)提取的骨膠原才有剩餘做碳和氮含量。” 李紅春說。

但北京大學考古文博學院副院長吳小紅告訴《知識分子》,測定碳氮含量是提取膠原蛋白後的標準步驟,是確定膠原蛋白是否保存完好、能否用於測年的關鍵。她認為,這起碼說明上述實驗過程並不規範。

吳小紅是碳14測年的專家,她也參與了劉武、吳秀傑團隊2015年論文中的碳14測年工作。她說,孫、李等人論文中樣本的碳氮比很大,意味著樣本可能受到汙染。

李紅春則認為,即使樣品的碳14測年結果有誤差,誤差程度也不足以影響論文的整體結果。

“所謂碳14年齡不可靠是一個程度問題,” 他舉例,如果一個樣品的真實年齡是5000年的話,測量出碳14年齡隻有3000年,可以說它不可靠。“但是我們要證明的是這些骨化石是不是8萬年前的,這和上述的‘不可靠’是不同數量級的問題。”

“地下水的活動會帶進去一些有機質,影響碳14年齡。但我們從沒有說這些碳14年齡就是樣品的真實年齡,隻是說它們受汙染的影響不一定是讓樣品從8萬年變到幾千年。至少這個懷疑是合理的。” 李紅春說。

除了膠原蛋白測年,論文中將總有機碳(TOC)測定數據作為樣品年代的做法也遭到質疑。

根據孫雪峰等人論文的附件數據,五個洞穴中92個碳14數據中,僅27個采用膠原蛋白測年,其餘均采用了總有機碳(TOC)方法。

海姆和多卡認為,論文中采用TOC測定方式時的預處理方法 “在過去20年間已被證明會嚴重低估舊石器時代材料的放射性碳年齡,而且在膠原蛋白含量低的樣本中這個問題更為嚴重。”

對於TOC測年不可靠的質疑,李紅春回應,同時做了膠原蛋白和TOC的碳14測年的樣本中,測得的年齡比較接近。如福岩洞的一顆動物牙齒FY3-5,膠原蛋白測得來自9160-9390年前,而TOC測得來自9200-9430年前。“說明TOC雖然有汙染,但並不嚴重。”

但吳小紅表示,樣品中也存在膠原蛋白和TOC測年結果相差較大的情況,如陸那洞的動物骨頭LND-C-8-3,膠原蛋白的結果是23794年上下,而TOC結果僅為9958年上下。該論文中,有12個樣品同時測定了膠原蛋白和TOC,隻有兩個樣品的結果誤差較小(FY3-1和FY3-5)。

吳小紅說,用TOC測定遺址出土骨質樣品的年代得到的結果並不準確。“做考古樣品的人大概齊不會用TOC來測定年代,因為TOC是全碳,它代表這個樣品的各類組分都在裏頭,不能完全排除環境汙染物引入的碳。”

但李紅春補充,除了上述測年方法,還有其他方法佐證。他們在牙齒和骨頭剖麵中也采到了碳屑,這些樣品測得的年齡也都小於4萬年,有的隻有幾千年。

“原則上,隻要是文化層(注:人類活動遺留下的堆積層)中哪怕是有一個小於5萬年的碳14年齡,那麽用鈣板的鈾係測年(注:一種測定地層年齡的方式)來代表文化層年齡就需要受到質疑,” 他說,“除非你斷定碳屑是後期帶進去的,而化石是原生的。”

另外,他提出,論文還用了DNA葉端定年(tip dating)的方式測定三顆人牙的年份,得出結論與碳14測年結論相近。2月在PNAS 發表的這篇論文顯示,福岩洞兩顆牙齒的葉端定年結果分別為3709年和11977年,接近碳14測得的2500年左右和9300年左右;楊家坡洞的一顆人牙葉端定年結果為7561年,而碳14測年結果為3310年。

“(根據)這個定年結果,我無法支持這些遺址的AMH(解剖學意義上的現代人類)在8萬年前存在的結論,”李紅春說。

一個難題:如何判斷人類遺骸的年份?

今天,我們對人類遺骸的年份測定手段仍然有限。碳14測年法利用碳元素的半衰期來測定動物遺骸年代,能精準測定骨頭和牙齒的年齡,誤差在幾十年內,但有大約4-5萬年的測定上限。

目前發現最早的早期現代人化石,距今19.8萬年的埃塞俄比亞Omo人類頭骨化石,是通過測定化石附近的火山岩年齡來判斷的。[11]

由於地層的沉積通常是按時間順序發生的,地層越淺,其沉積年份就越年輕。考古學家一般認為測定人類遺骸上層的地層年齡,就能判斷遺骸至少在這一時間之前就存在。在劉武、吳秀傑團隊的工作中,他們通過測定遺骸上層的地層年齡,判斷挖掘出的人類化石早於8萬年前,並通過測定遺骸周邊的破碎堆積物,判斷上限年份為12萬年。

而孫雪峰、李輝論文提出的主要觀點是,洞穴早期地層中的現代人遺骸是地層重新填充造成的結構。根據同洞穴中發現人類遺骸的碳14測年和DNA證據,他們判斷這些人類遺骸比其上沉積的地層更年輕,並提出假說,福岩洞和類似南方洞穴的 “沉積曆史可能更複雜”,有可能是最上層的沉積層形成後,下層中空,水流將人類和動物遺骸衝刷到洞穴中沉積下來。因此,最上層的沉積物可能比下層更古老。

“我們用新的挖掘和分析來證明了這種現象的普遍性,而不是討論個案。並不期望有機會直接分析福岩洞原有挖掘過程和材料。所以是不是他們同樣的樣品,對論文結論沒有影響。” 李輝稱,劉武、吳秀傑團隊的質疑 “細節很有意思,但是與論文的主題是略有偏離的。”

他同時稱,希望看到劉武、吳秀傑團隊公布現代人牙齒樣品的DNA數據和直接測年數據。“這將是尤為有意義的工作!” 他說,“隻有這樣,這個討論才能取得有益的進展。” 其團隊的回複信中也表達了類似觀點,認為隻有通過直接的人類化石碳14測年和DNA分析才能得到準確結果。

劉武告訴《知識分子》,他們從福岩洞挖掘得到的47顆牙齒有一顆作了DNA提取,但並未得到有效結果。此外,在2015年的論文中,他們做了三個動物化石和一顆人牙的碳14測年,但隻得到其中一個動物化石早於43,000年的結論——這意味著該動物化石可能超出了碳14測年的範圍,可能更古老。

而之所以沒有進一步做DNA分析,是因為這類實驗目前對樣品是破壞性的。“(樣品)很珍貴,” 劉武說,“像我們做專業工作,一代一代尋找,極其艱難地發現了一點人類化石,是舍不得破壞的。幾十年上百年留著,慢慢研究,隨著方法進步,能提取更多的信息。因此道縣的牙拿了一顆做,沒有成功,我們就不舍得再破壞了。”

而對於李輝團隊 “假覆蓋” 的假說,在劉武、吳秀傑團隊中主要負責地層研究和測年工作的西安交通大學教授蔡演軍向《知識分子》表示,洞穴的堆積存在李輝說的可能性,下層是再堆積形成的,但他們認為這種可能性很小。在2015年的論文中,他們也考慮到了這一點。論文指出,福岩洞人和動物化石分布之廣泛,“使得第二層的再沉積不太可能。”

“我們沒有說100%,一定沒有,是說很不可能(論文原文為highly unlikely)發生再堆積,”他說,“把出土化石的位置放在發掘平麵上去的話,化石的分布麵積是很廣的,再堆積的話,不可能把這麽大麵積全部給充實了。”

在多次對福岩洞的勘探中,蔡演軍觀察和分析得到了三項主要證據,得出地層按時間順序沉積的結論:其一,地層從下至上分布著礫石、碎屑堆積和一層更細的沙石,是一個非常清楚的河流沉積序列,而之後洞穴內水滴下來,在地麵結晶形成含有碳酸鹽的蓋板,覆蓋原來的地層;其二,動物化石的碳14測年結果達到北京大學碳14測年的極限,證明化石很老;其三,動物化石的組合有一些絕滅種是存在於相對古老的年代的,超出三到五萬年前的範圍。

“這是我在洞穴發現裏麵遇到最好的一個序列,” 蔡演軍說。因此,他通過對蓋板的年代測定來確定人類牙齒埋藏的最晚時間。

但蓋板測定並非易事,需要找到含有純淨碳酸鹽的結晶。蔡演軍也是通過幾次勘察才找到一顆小石筍,測出其年齡為8萬年。這顆小石筍的下方沒有人類遺骸,但有一些同層的動物遺骸。

蔡演軍說,現在仍沒有能夠非常準確測定古老人類化石年份的工具或技術方法。盡管目前的證據還不能完全否定其他可能性,但根據現有的地層分析、化石分布和動物群組成證據,他認為福岩洞的沉積是由老到新的時序沉積的。

“這是一個開放的問題,我們不會完全去否定它,” 他說,“但根據我當時的判斷,我認為他80-90%的可能性是不會(發生再堆積)的。(也許)有新的證據或者是其他年代測定比我這個更好,但是我認為目前還是沒有的。”

劉武說,他們的工作是 “在現有的證據上的初步認識”。

“其實我們做科學研究,根據現有的證據,隻能說提出一些假說或者看法,不管誰提出的假說看法,是否和曆史真實一樣,這誰也不知道,” 他說,我們也不敢誇口說我們的科學研究就是曆史真實,但是我們根據現有的證據、科學技術手段、研究方法和材料,隻能得出這個結論。”

他說,如果今後出現新的證據、新的研究方法,就會再調整。“我們這工作是永遠做不完的。”

多位業內人士向《知識分子》表示,在這次的學術討論中,首先需要厘清的問題仍是樣本本身的可靠性,包括采集信息的準確。在確認基本事實之上,討論碳14測年、DNA分析的準確性才有意義。

科學研究是一個循序漸進的過程,在還未發展出更精確的技術時,通過多種現有技術手段得出的結論值得反複推敲、討論。而討論的根基,是研究過程中對每個細節嚴謹性和真實性的追求。

科學的探討總是有益的,而真理越辯越明。

參考資料

[1] Sun, Xue-feng, Shao-qing Wen, Cheng-qiu Lu, Bo-yan Zhou, Darren Curnoe, Hua-yu Lu, Hong-chun Li et al. "Ancient DNA and multimethod dating confirm the late arrival of anatomically modern humans in southern China." Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no. 8 (2021).https://www.pnas.org/content/118/8/e2019158118

[2] Martinón-Torres,María, Yanjun Cai, Haowen Tong,Shuwen Pei, Songxing, José María Bermúdez de Castro, Xiujie Wu, and Wu Liu. “On the misidentification and unreliable context of the new “human teeth” from Fuyan Cave (China).”Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (22) e2102961118; DOI: 10.1073/pnas.2102961118

[3] Hihgam, T. F. G. ,K. Douka. “The reliability of late radiocarbon dates from the Paleolithic of southern China.” Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (22) e2103798118; DOI: 10.1073/pnas.2103798118

[4]Curnoe,Darren, Hong-chun Li, Bo-yan Zhou, Chang Sun, Pan-xin Du, Shao-qing Wen, Xue-feng Sun, Hui Li. “Reply to Martinón-Torres et al. and Higham and Douka: Refusal to acknowledge dating complexities of Fuyan Cave strengthens our case.”Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (22) e2104818118; DOI: 10.1073/pnas.2104818118

[5] https://news.fudan.edu.cn/2021/0209/c5a107953/page.htm

[6]Liu, W., Martinón-Torres, M., Cai, Yj. et al. The earliest unequivocally modern humans in southern China. Nature 526, 696–699 (2015). https://doi.org/10.1038/nature15696

[7]Pääbo S, Poinar H, Serre D, Jaenicke-Despres V, Hebler J, Rohland N, Kuch M, Krause J, Vigilant L, Hofreiter M. Genetic analyses from ancient DNA. Annu Rev Genet. 2004;38:645-79. doi: 10.1146/annurev.genet.37.110801.143214.

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH671321

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN308088

[10]Higham, Tom FG, C. Bronk Ramsey, Fiona Brock, Diane Baker, and Peter Ditchfield. "Radiocarbon dates from the Oxford AMS system: Archaeometry datelist 34." Archaeometry 53, no. 5 (2011): 1067-1084.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-4754.2010.00574.x

[11]https://pages.vassar.edu/realarchaeology/2018/09/22/argon-argon-dating-and-hominid-skulls-in-herto-ethiopia/